-

L'Oreille cassée (3) - Hergé fétichiste ? ou La figure humaine

Exemple rarissime de bondage amérindien

Marx ou Freud ?

Je ne serai pas le premier à faire le rapport entre la présence d’un fétiche dans L’Oreille cassée et la notion de fétichisme. Michel Serres, par exemple, lit cet album au crible du « fétichisme de la marchandise » marxiste.

En outre, Walter Benjamin et son Œuvre d’art à l’ère de la reproductibilité technique doivent beaucoup aux analyses du Capital. On peut donc tout à fait comprendre le rapprochement fait par Benoît Peeters, dans sa biographie d’Hergé, entre le livre de Benjamin et L’Oreille cassée comme une nouvelle application de cette approche marxiste du fétichisme.

À chaque fois, il s’agit de suivre le parcours mouvementé de ce fétiche arumbaya, pour y percevoir une perte d’« aura », c’est-à-dire une disparition de la valeur rituelle de la statuette. En termes marxistes, la valeur d’usage disparaît au profit de la valeur d’échange.

Le parcours est simple, linéaire. Après son vol, le fétiche est reproduit artisanalement par le peintre Balthazar. C’est donc un faux. Mais l’oreille cassée, détail significatif qui garantissait « l’authenticité » de cet objet, est oubliée. À la fin de l’album, Tintin retrouve plusieurs versions reproduites de la statuette, et croit d’abord être tombé sur l’original. Mais on s’aperçoit bien vite que l’oreille cassée, correctement reproduite, cette fois, n’est plus une garantie d’authenticité. La reproduction est en effet passée à un stade industriel, plus exact, comme on le voit dans la case représentant l’atelier de M. Balthazar, frère du défunt faussaire. C’est donc la reproductibilité technique qui permet la plus fidèle impression d’authenticité, au moment où elle étend le règne de la falsification. Au cours de l’album, le fétiche, d’unique, est dédoublé, puis démultiplié dans des proportions délirantes. Simultanément, et très logiquement, ces copies perdent de leur valeur d’échange. Tintin paye très cher la copie qu’il croit authentique, et trouve deux modèles identiques dans la vitrine d’une autre boutique, à un prix bien moindre. L’offre augmentant, il était prévisible que le prix baisse. À la fin du récit, on comprend que l’intérêt suscité par la statuette venait de la pierre précieuse qu’il renfermait : une fois la valeur rituelle disparue, c’est la valeur d’échange qui est annulée. Le fétiche n’était que l’emballage de la marchandise. Le stade suivant, la destruction, n’est que la suite logique de ce parcours de remise en cause de la valeur.

Mais ce fétichisme est celui de Marx, et non celui de Freud. Pour l’inventeur de la psychanalyse, le fétiche sexuel est le substitut du phallus maternel, dont la découverte de l’absence constitue un traumatisme. Face au constat de cet élément manquant, le sujet ressent l’angoisse de sa propre castration et entre dans une phase de déni. Le fétiche prend donc la place de ce phallus manquant. Un compromis contradictoire est établi, qui unit le refus de voir l’absence, grâce à la substitution, et son rappel incessant, par le caractère parcellaire, découpé, de l’objet fétiche.

Cette analyse a été contestée et semble aujourd’hui invalidée dans bien des aspects. Mais il est intéressant d’étudier L’Oreille cassée sous cet angle : comment le fétiche arumbaya est la face émergée du déni généralisé d’un manque, d’une absence. Ajoutons que ce déni est mis en scène, qu’on peut observer à plusieurs reprises ce qu’on pourrait appeler un « retour du dénié », et qu’Hergé tient un véritable discours sur ce mécanisme psychologique. C’est dire la richesse narrative et figurale de ce thème.

La crise de la figure humaine

Pour l’étudier, on ne peut pas se contenter de parler du fétiche. Il doit être étudié dans le réseau d’images et d’objets dans lequel il s’inscrit, dès l’ouverture de l’album, dans le musée ethnographique : celui de la figure humaine.

En effet, la figure humaine est très maltraitée à l’époque de la rédaction de L’Oreille cassée. À travers toutes sortes de mauvais traitements iconographiques, le XXème siècle commençant remet en cause l’illusion d’une supériorité de la silhouette humaine. Sa supériorité esthétique et morale n’est plus une évidence.

L’Oreille cassée est certes contemporaine du livre de Walter Benjamin, mais elle suit aussi de très près le surréalisme, son goût pour l’ethnologie et sa critique de la hiérarchie classique entre la figure humaine et les autres sujets de représentation.

Ainsi, le « musée pour rire » que constitue la revue Documents, fondée en 1929 par les surréalistes dissidents Michel Leiris et Georges Bataille, juxtaposant critique d’art et reportage ethnologique, est un point de comparaison qui permet de mettre en perspective l’album d’Hergé.

On sait que cette revue, qui met sur le même plan toutes sortes de représentations humaines (art primitif, art occidental, photographie populaires), cherchait à montrer leur commune bizarrerie. La juxtaposition, par exemple, de gros orteils photographiés en gros plan, de masques océaniens, de statues médiévales et de photos de famille de la Belle-Epoque, rabattait la figure humaine au rang de chose, et niait sa prétention à une quelconque supériorité. Certains vont jusqu’à parler de « crise de l’humanisme ». (Il est conseillé de lire sur le sujet le très bel ouvrage de Georges Didi-Hubermann, La Ressemblance informe ou Le gai-savoir visuel de Georges Bataille.)

Chez Hergé, et tout particulièrement dans L’Oreille cassée, on peut observer une juxtaposition du même type, comme on l’a montré. Mais il est surtout frappant de voir à quel point têtes et visages se multiplient. Ces éléments essentiels dans la différenciation entre les hommes d’un côté, les animaux et les choses de l’autre, subissent un traitement véritablement proliférant.

Têtes

Ainsi, la tête de mort, dont on a vu qu’elle était, dans l’ordre de l’esthétique, le signe d’un « retour du dénié », le rappel de la mortalité de l’art et de l’artiste, n’est, avant tout, rien de plus qu’une tête. Elle renvoie à la matérialité de la tête des hommes, qui n’est pas seulement le miroir de son âme. On a déjà vu la série de bustes, de masques et de portraits présente dans l’album. Il reste à montrer la satire qui en est faite, les différents moyens mis en œuvre pour dissoudre la figure humaine.

Tout d’abord, la tête fait l’objet d’une dégradation burlesque. La tête revêche de la concierge, en bigoudis et sans lunettes, apparaît après qu’on a vu son portrait -peint, souriant et bien coiffé.

C’est donc le portrait qui représente la figure de la concierge en majesté, de manière idéalisée, et la tête réelle qui semble en être la caricature, la version dégradée.

Inversement, la tête du général Alcazar, brandie sur un grand panneau lors d’une manifestation belliqueuse du peuple de Nuevo-Rico, est délibérément caricaturée.

L’ambiance est carnavalesque, comme l’indique le grand sourire de l’homme au sombrero, en bas à droite de la case. Dans le même domaine hispanique, dont Hergé a pu s’inspirer en préparant son histoire, on peut penser par exemple à La Fête de la sardine, de Goya. L’image peinte reprend les traits déjà grossiers du général en les amplifiant. Ses cheveux sont habituellement domestiqués vaille que vaille de part et d’autre d’une raie dégarnie, et ramenés en arrière par un peigne dont on voit encore les traces, sans doute fixées par de la gomina.

On avait seulement entraperçu ses cheveux « au naturel » dans les deux cases où il se fait réveiller par le téléphone pour être informé de la fuite de Tintin, un peu à la manière de la concierge de Balthazar.

Sur le panneau, ces témoins du soin qu’il accorde à son image ont disparus, laissant place à une coiffure ébouriffée. Ses yeux perpétuellement fermés, en signe de sérieux et de concentration, sont devenus bovins et cruels. Sa barbe de trois jours est laissée telle qu’elle, en signe de sa difficulté à « lisser » son image. Un cou de taureau, des pores du nez élargis et des dents dévoilées pour la première fois complètent le tableau. L’image grotesque de la tête du dictateur semble ainsi révéler sa véritable nature, habituellement cachée à grand peine.

Cous coupés

Cependant, si le portrait est bien l’instrument de la critique portée contre l’idéalisation narcissique de soi-même, commune à la concierge belge et au tyran sud-américain, il est toujours aussi la conséquence d’une coupure. Celle-ci passe inaperçue d’habitude, tant les codes picturaux sont bien implantés dans le regard du spectateur. Personne n’irait imaginer qu’un portrait peint est la représentation d’un décapité. C’est pourtant ce que suggère Hergé.

Regardons à nouveau la tête grotesque d’Alcazar. Le fait que sur ce panneau soit inscrit « À mort Alcazar », ainsi que le contexte guerrier de la case, remotive la coupure de cet énorme cou, grossi pour l’occasion. C’est la tête du tyran qu’on veut faire tomber.

Peu auparavant, nous avions déjà assisté à une décapitation, celle de la statue du général Olivaro, « libérateur de San Théodoros » (en référence au général Bolivar). Le souffle de l’explosion de la bombe du caporal Diaz, destinée au général Alcazar, fait tomber la martiale tête sur celle du ridicule terroriste.

Plus loin, Tintin voit une fleur « décapitée » par la sarbacane de Ridgewell, puis frémit face à la « collection » de têtes réduites des Bibaros.

Dans l’atelier de Balthazar, une tête, le regard en coin, est posée au sol, à côté d’une bûche, qui aurait pu lui servir de support, et opposée à un buste de dos, bien posé, lui, sur son piédestal. Plus loin, un casque de conquistador espagnol est posé sur une boîte, signe d’une tête absente ; un masque féminin est accroché en hauteur, mais à la « tête » du lit, comme en lévitation. Même la lampe de chevet, placée sur une table de chevet, est coiffée d’un abat-jour qui fait écho à la forme du casque espagnol, comme si cette lampe verticale avait quelque chose à voir avec une forme humaine. Hergé profite de l’atmosphère de bazar d’un atelier d’artiste bohême pour juxtaposer les têtes humaines et leur support, les bustes et leur piédestal, en soulignant la précarité de leur association.

Comment ne pas voir dans toutes ces images des images de castration ? La supériorité supposée de l’homme, liée depuis Ovide à sa verticalité, et son attachement à son pénis sont mis sur le même plan. Ce n’est sans doute pas un hasard si la fléchette décapitant la fleur se fiche ensuite dans la queue de Milou. Il suffit de lire l’évocation du supplice des Bibaros par Ridgewell pour saisir son caractère castrateur : « Ce qu’ils vont faire de nous ?... Très simple !... Nous couper la tête, puis, par un procédé unique en son genre, la réduire à la grosseur d’une pomme !... »

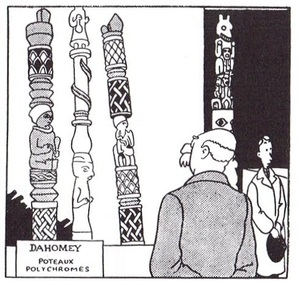

Dans le musée d’ethnologie, mises à part les figures accroupies des poteaux du Dahomet, la seule figure humaine en pied est justement le fétiche arumbaya. Les trois images précédentes, qui font faire la visite du musée au lecteur, montrent essentiellement des masques, ainsi qu’une tête. Pour dire les choses clairement, le fétiche est la trace ultime d’une figure humaine complète. Face à la castration généralisée des silhouettes humaines dans cet album, cette petite statuette tient bon. Est-ce un déni de la part d’Hergé, un objet fétiche destiné à masquer le fait que la figure humaine a perdu de son aura, de sa supériorité ontologique ? L’homme est tombé de son piédestal et Hergé s’emploierait à masquer cette découverte troublante ? On pourrait le penser au début, car un jeu supplémentaire s’installe entre la tête humaine et le piédestal, véritable substitut de corps humain.

Perchoirs et piédestaux

Trois gags apparentés s’enchaînent dans ce début d’album. C’est d’abord Tintin qui percute un lampadaire et s’excuse : « Je vous demande pardon, Monsieur… ».

C’est ensuite le professeur Euclide (page 1 et 2), caricature de savant distrait, qui se fait arrêter dans la rue par un « Pouet, pouet » strident, se retourne et lève la tête vers le haut d’un lampadaire : « Voilà qui est nouveau !... Je n’avais jamais remarqué que les agents à poste fixe étaient munis de téléphone !... ». Pendant un instant, le lampadaire est devenu un policier en faction, chargé de la circulation, dont la sonnerie de téléphone aurait sonné. Se rapprochant, il s’aperçoit, et nous avec, qu’il s’agit en fait d’un perroquet, celui de Balthazar, perché en haut du lampadaire : « Ah !... Ça, par exemple !... Mais ! Quel bizarre animal !... ». Il grimpe pour le voir de plus près, ayant laissé ses lorgnons dans son veston, confondu avec un manteau de femme : « Ah ?... C’est un oiseau !... ». Le perroquet lui répond : « Bonjour, Monsieur ! À qui ai-je l’honneur ?... » Le professeur part en s’excusant : « …Je …Je suis le professeur Euclide… Je… Excusez-moi, Monsieur, j’étais distrait et… figurez-vous que je vous avais pris pour un oiseau !... »

Dans ces deux premiers gags, par deux fois, un lampadaire est confondu avec un être humain. Mais dans le deuxième cas, le perroquet complète l’illusion d’une figure humaine grâce à son perchoir en hauteur, là où devrait se trouver une tête s’il s’agissait vraiment d’un être humain, et grâce à sa voix. Plus loin, le même perroquet, revenu chez Balthazar, sera le point d’orgue du gag du fantôme : les locataires de l’immeuble le trouvent perché sur un piédestal, les traitant de « Grrros plein d’soupe !... » et affirmant contre toute apparence : « Je suis Balthazar ! »

Ce qu’on ne remarque pas forcément, c’est qu’il se trouve sur le piédestal occupé auparavant par un buste, celui qui faisait face de manière si humaine à Tintin et à la concierge. Mais le buste a disparu, et il n’y a pas le début d’une explication de cette substitution d’une figure humaine par l’animal. Cette invraisemblance souligne de manière troublante l’équivalence entre les deux.

L’animal sur son perchoir, d’où il tiendra une conversation quasiment d’égal à égal avec les deux bandits Ramon et Alvaro, est une caricature grotesque de la silhouette humaine.

Hergé semble tenter de reconstituer l’état antérieur à la castration, ce qui ne fait que la souligner un peu plus.

Mais alors, que penser de la présence de l’animalité dans l’ouverture de l’album ? En effet, on l’a vu, les masques et les têtes présentes dans les salles du musée ethnographique se situent dans une continuité entre l’homme et l’animal. Le masque Bapende et la tête « en bois [de] couvercle (?) » sont pleinement humains. La tête cynomorphe (loup ? babouin ?) est pleinement animale. Entre les deux, des masques anthropomorphes à cornes. On distinguera là encore entre les cornes d’antilopes, finement annelées, des cornes plus bovines, aux extrémités claires, et des cornes très stylisées qui se confondent presque avec une forme de coiffe.

La démarche de l’artiste primitif va à l’inverse de celle d’Hergé dans les gags au perroquet. Il ne s’agit pas de reconstituer de bric et de broc une dérision de figure humaine, mais, au choix, de montrer la sourde et dangereuse présence de l’animal en l’homme ou bien la présence d’une âme chez l’animal. Le fétichisme primitif ne coupe pas l’homme de ses racines animales. Il n’y a pas de blessure narcissique à dénier, pas d’humiliation à racheter. Le fétichisme occidental ne peut que tenter d’ériger la figure humaine en absolu. Mais il est sans cesse remis en cause par un retour de la réalité déniée, c’est-à-dire la relativité, la matérialité et l’animalité de cette figure humaine.

La défiguration assumée

Fragile fétiche

Si nous tentons de faire la synthèse de ces réflexions autour de la figure du fétiche arumbaya, il faut d’abord le voir comme un exemplaire du fétichisme primitif, mais un des moins étranges du lot. Il s’agit d’une figure en pied, purement humaine, de taille réduite.

En revanche, il revient régulièrement dans l’album et devient, à travers ses différents avatars ou imitations, un véritable personnage. C’est celui qu’on cherche et qu’on croit trouver, celui duquel on parle. Il a été peu noté qu’il n’avait pas de bouche, comme d’ailleurs Tintin au début de sa carrière. Mutique, il ne peut que subir les discours portés sur lui. Raide et droit comme un i, il ne bouge pas. Mais on le retrouve toujours aux endroits les plus inattendus, en plus d’exemplaires qu’on aurait pu s’y attendre. Ou alors, il n’est pas là où on croit le trouver, il disparaît, s’absente, se cache. Il est là, dans le coffre noir de la chambre de Balthazar, si l’on en croit le frère de l’artiste, sous nos yeux, derrière le lit. Et Hergé semble ici trouver, par hasard, le fondement d’un de ses plus fameux tours de passe-passe, la disparition de Tintin dans le Karaboudjan, dans Le Crabe aux pinces d’or.

Ce petit être, pantin de bois inanimé mais mobile, l’auteur lui donne vie, l’anime grâce à la magie de la bande-dessinée, aux changements de cases qui permettent de le faire disparaître, réapparaître, se déplacer, se transformer, pendant que de toutes autres choses nous sont montrées. Il me semble qu’il n’est pas impossible d’y voir un double de Tintin, cet Hermès, ou cet Houdini.

Outre ce caractère insaisissable, il faut aussi rappeler la fragilité du fétiche. Dès le départ, son oreille est cassée, et il s’agit d’une invention d’Hergé puisque le véritable fétiche arumbaya, exposé au musée du Cinquantenaire, a ses oreilles parfaitement intactes. Mais il est aussi amputé du bras droit, ce qu’on oublie parfois d’observer. Il est tentant d’y voir encore une castration. Que dirait-on alors de la dernière apparition du fétiche, rapiécé, bardé de pansements et tenu en un seul morceau grâce à deux ligatures en fil de fer ?

Nous nous demandions si ce fétiche participait au mécanisme consistant à dénier la déstabilisation de la figure humaine. Si c’était le cas, on ne comprendrait pas pourquoi Hergé achèverait son album sur une telle image, qui avoue avec autant de franchise l’impossibilité de recoller les morceaux. Le fétiche est dans son état originel, mais garde très visibles les stigmates de son éclatement accidentel. Il est impossible de dénier la réalité et de croire à l’intégrité physique et symbolique du fétiche. Hergé montre le processus de fétichisation à l’œuvre et le déconstruit dans un même mouvement.

Poteaux parlants

Aux deux extrémités de l’album, avant et après un long défilé de silhouettes humaines défigurées, se trouvent les poteaux en bois du Dahomet et les totems des Bibaros.

Tous deux sont des fétiches aux sens anthropologiques, et ils échappent chacun à leur manière au fétichisme morbide à l’œuvre dans tout l’album. Les poteaux du Dahomet se distinguent par leur dimension sacrée, leur mutisme majestueux et mystérieux. Ils ne cherchent pas à singer une figure humaine par leur verticalité, mais alternent figures animales et humaines accroupies et grimaçantes. Les poteaux des Bibaros sont l’occasion d’une démonstration de ventriloquie de la part de Ridgewell : les objets prennent vie, l’inanimé s’anime. Autant dire que Ridgewell est le porte-parole du dessinateur, pour qui les frontières de la vie et de la mort, de l’humanité et de l’animalité cessent simplement d’exister (pensons à Milou, animal doté de la parole). On l’a vu, l’album se peuple d’images vivantes, tableaux, statues, masques : l’acquisition de la parole par le totem est la conclusion logique de cet animisme sous-jacent. On dira que ce n’est qu’une ruse de Ridgewell, un artifice qui désacralise l’objet cultuel en critiquant la crédulité des tribus primitives. Mais cela n’exclut pas une représentation malicieuse des pouvoirs du dessinateur de bande-dessinée. Aux deux types de relation au sacré que remarque Jean-Marie Apostolidès dans l’œuvre d’Hergé, la démystification et la nostalgie, il conviendrait d’ajouter cette communion dans le même animisme et la même absence de peur face à la castration.

Gymnastique

Et Tintin, dans tout ça ? Lui ne participe pas à ce défilé carnavalesque de figures humaines. Il traverse l’album avec la même grâce habituelle. Le début de l’histoire le présente de manière inédite, au quotidien, dans son appartement de la rue du Labrador, au milieu des souvenirs de son voyage précédent. De manière amusante, Hergé le présente en train de faire sa gymnastique matinale, comme s’il s’échauffait avant les aventures qui suivent (Milou se plaint de la mauvaise qualité de ce « repos » : sans doute Tintin prenait-il quelques vacances après son périple en Chine. L’histoire terminée, Tintin annonce, à sa grande joie, qu’ils vont prendre « un repos bien mérité »).

On voit Tintin accroupi, les jambes pliées, les bras au contraire exagérément tendus, la tête au milieu du corps, comme les poteaux du Dahomet ou les totems Bibaros. Mais aucun ridicule dans cette position contournée, pourtant sous le signe de la verticalité, si l’on en croit la radio. Une fois la figure humaine démystifiée, il ne sert à rien de passer son temps à en avoir la nostalgie, ni à chercher à la retrouver. On l'a vu, cette tentative est vouée à l’échec. Un nouveau rapport s’installe avec le corps, ludique et sportif. Contrepoint significatif, Milou tente de se mettre debout, comme un homme, mais chancelle. Le plus ridicule est l’animal qui tente de singer l’humain.

-

Commentaires

1GiaDimanche 14 Juillet à 14:33Why people still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is available on net?RépondreI will right away snatch your rss as I can not in finding your email subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me recognize so that I could subscribe. Thanks.hi!,I love your writing very much! share we keep in touch more approximately your article on AOL? I require an expert on this house to solve my problem. Maybe that is you! Looking ahead to peer you. Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Ajouter un commentaire

Ajouter un commentaire