-

Avant de lire cet article, il est conseillé de lire l'Histoire de Mr Jabot, de Rodolphe Töpffer (1833).

Rodolphe Töpffer est considéré par certains comme l’inventeur de la bande dessinée. Dans sa première « histoire en estampe », l’Histoire de Mr Jabot, publiée de manière confidentielle en 1833, il réemploie l’antique et populaire forme du récit par séquence dessinée, pour se moquer de la vanité de son personnage principal. Ce M. Jabot, nouveau « bourgeois gentilhomme », a pour idée fixe de se hisser dans la bonne société, en tentant de faire sensation lors du grand bal de Mme du Bocage, puis en acceptant les assauts amoureux de sa voisine, la marquise de Mirliflor.

1| La pose et son revers

En page de garde du petit livre au format à l’italienne, nous le voyons de face, souriant finement, dans une posture élégante, la main derrière la hanche, appuyé négligemment sur sa canne, de la même main avec laquelle il tient son chapeau. Le « jabot », qui a inspiré Töpffer au moment de lui trouver un nom, s’échappe discrètement de l’ouverture de sa redingote. Rappelons que cet ornement de dentelle est associé à l’époque à la vanité des élégants, comme l’indique l’expression « faire jabot » (TLF):

Loc. verb., vieilli. Faire jabot. « Tirer en dehors le jabot de sa chemise pour en faire parade » (Ac. 1835, 1878). Au fig. Faire le fier, le coquet, l'avantageux. Synon. se rengorger, se pavaner. Être pigeon, être coq, becqueter ses amours du matin au soir, se mirer dans sa petite femme, être fier, être triomphant, faire jabot ; voilà le but de la vie (HUGO, Misér.,t. 2, 1862, p. 646).

Il n’est pas dur de se payer la tête d’un tel personnage. Töpffer commence dès la première planche, mettant en place pour la première fois le dispositif satirique qu’il répétera jusqu’à plus soif dans le début de cette histoire.

Cette fois, Jabot est de dos. Est-ce parce que « se disposant à réussir dans le monde, [il] fréquente les promenades publiques » ? Le mouvement serait suggéré par le fait que Jabot est détourné du lecteur, les pieds plus écartés que sur la page de garde, prêt à se mettre en route. Comme au théâtre, le face-à-face du comédien avec le spectateur romprait quelque peu l’illusion référentielle, alors que cette position détournée laisse le loisir au personnage de s’occuper de tout autre chose, et donc d’avoir une vie propre.

Mais dès la troisième image, après une glace bien méritée, et prise face au lecteur, l’interprétation de cette pose change. Le texte qui l’accompagne vend la mèche : « Ayant mangé sa glace, Mr Jabot se remet en position. » Ce qu’on croyait une position naturelle, liée à la situation dans laquelle se trouvait le personnage, n’était en fait qu’un pose étudiée, que Jabot s’empresse de reprendre une fois qu’il a agi (et cette action intermédiaire est elle-même artificielle, puisque Jabot « croit devoir » faire ainsi : cette expression revient sans cesse dans la suite du récit).

Jabot semble nous regarder du coin de l’œil, d’un regard amusé. Son visage parfaitement de profil est tourné vers nous. Tourner le dos n’est qu’une manière de mieux attirer le regard, en feignant de ne pas le rechercher. Jabot n’est pas naïf au point de bomber le torse et d’arborer son jabot : sa coquetterie est plus raffinée, au second degré. N’en concluons pas qu’il échappe aux conventions sociales qui régissent la position du corps et la posture : la sienne est d’autant plus artificielle qu’elle est plus raffinée et recherchée.

Ainsi, en une page, Töppfer expose la matrice des séquences à venir : une suite de tentatives de se conformer aux usages du monde, immédiatement suivies d’un retour à cette pose avantageuse. Ces épisodes échafauderont d’autres dispositifs comiques et approfondiront la satire. Mais tel n’est pas notre propos.

Remarquons simplement la progression de ces images, de moins en moins en moins détaillées, dans un cadre de plus en plus effilé. C’est un véritable « gimmick » qui scande le récit de Töpffer, à la fin d’épisodes de taille variable, faisant irruption de manière plus ou moins attendue, en milieu ou en début de page, et succédant à des images décrivant M. Jabot dans des situations physiques et sociales très diverses : discussions variées, évolutions dans la salle de bal, danse de la « galope » (sorte de farandole en couple), chutes, bousculades d’un violoncelliste et de joueurs de cartes, accrochages (au sens propre du terme) à une applique murale et à la farandole, etc.

L’omniprésence de cette image obsédante d’un homme qui retombe toujours sur ses pattes, qu’importe l’embarras ou l’humiliation qu’il aurait dû ressentir à cause de ses multiples maladresses, sert évidemment le comique de répétition. On a vu que cette image en elle-même critiquait l’artificialité et le caractère mécanique des conventions sociales, ou plutôt de leur imitation par un homme qui n’y appartient pas. Mais on ne peut comprendre le caractère massif de cette répétition si on ne prête pas à l’auteur une conscience aiguë des spécificités du médium qu’il contribue à inventer.

L’image et la posture se répètent comme se répètent les images dans tout récit en séquences dessinées. Placer son personnage dans cette position récurrente revient à pousser à l’extrême la répétition normale des images, constitutive de toute séquence narrative en image.

On peut même aller plus loin du moment qu’on remarque que quatre de ces six images sont les premières de leur planche. Au geste que fait le lecteur pour pouvoir accéder à l’image suivante correspond un mouvement identique de retournement du personnage. À la disparition des images qui précédaient correspond l’occultation physique et morale des conséquences négatives de ses actions par M. Jabot. Tournez la page, et vous retrouvez notre M. Jabot en position, comme si rien ne s’était passé ! « Flip, flap » : en un tournemain, on passe à une nouvelle histoire, et le personnage croit pouvoir tout reprendre à zéro. Le retour des mêmes maladresses et la continuation des intrigues embarrassantes dans lesquelles ce dernier était pris n’en sont que plus drôles.

2| Le miroir aux vanités

Töpffer réflexif ? Méta-auteur de BD ? C’est surtout qu’il publie pour la première fois un livre constitué de séquences d’images narratives, constituant en quelque sorte une forme qui sera oubliée par la suite, puis constituée en médium à part entière (Je renvoie au fantastique ouvrage de Thierry Smolderen, Naissances de la bande dessinée.). Ce professeur d’université polygraphe a tout de suite pris la mesure de la bête !

Certes, les volte-face perpétuelles de Jabot renvoient en premier lieu au théâtre : il s’agit pour l’acteur de papier de reprendre la pose pour un lecteur devenu spectateur de théâtre. Jamais dans M. Jabot, ni ailleurs, à ma connaissance, Töpffer ne rentrera dans la profondeur de l’image ni ne changera d’angle de prise de vue. Le cinéma n’est pas encore passé par là. Seuls des pas-chassés latéraux permettront éventuellement de suivre les déplacements parfois frénétiques des personnages. Les changements dans l’échelle des plans sont discrets, et la focalisation sur un détail de l’image se fait grâce au rétrécissement de la largeur de la case et non par un hypothétique gros plan.

Mais ces retournements montrent surtout sa conscience aiguë de la nouveauté de son art. On le voit principalement dans la contamination de l’histoire par le motif de la répétition. Loin de se contenter d’un gag récurrent, qu’il abandonne d’ailleurs en cours de route, Töpffer développe et complexifie le motif dans plusieurs directions.

Ainsi, dès le retour de M. Jabot dans ses pénates à la suite de l'embarrassante soirée qu'il vient de passer, Töpffer emploie à nouveau le procédé du retournement, dans le cadre d'un gag isolé.

Habité par les souvenirs de cette soirée, Jabot esquisse quelques pas de danse. Mais un petit bruit l'alerte et le fige, de face, en chemise et bonnet de nuit, le bras encore levé, la bouche encore ouverte, et l'air effrayé. Töpffer, sous le léger prétexte d'un bruit insolite, qui restera d'ailleurs indéfini, s'amuse à rompre l'enchaînement des mouvements de son personnage. Il révèle la manière mécanique dont Jabot pratique cet art du mouvement naturel qu'est la danse. Grâce à cette astuce narrative, l'auteur fait un arrêt sur image, nous montrant une image que nous n'aurions pas dû voir. Le ridicule est d'autant plus grand que c'est la réalité qui se rappelle à Jabot, pris dans son imagination vaniteuse. Sa peur soudaine contraste avec l'enthousiasme qui était le sien.

Mais surtout, cette image sert de support à une duplication qui rappelle le running gag initial. Se retournant pour entendre d'où vient le bruit qui l'a arrêté, sans pour autant détecter son origine, Jabot nous montre son dos. C'est tout l'inverse des poses qu'il prenait auparavant, où le spectacle de son dos n'était qu'une manière de montrer sa distinction. Ici, il perd un instant de vue sa petite personne, s'oublie, et oublie aussi les spectateurs que nous sommes. Cette scène est le revers nocturne de la scène diurne de la fête chez Mme du Bocage. Jabot posait alors, vaniteux, pour contrôler l'image qu'il donne de lui-même. Maintenant, l'image s'arrête pour montrer la secrète inanité de ses mouvements.

Il faut insister sur l'originalité de ces deux cases, qui juxtaposent pour la première fois dans l'album les deux facettes d'une même image. Derrière l'intention comique pointe l'amusement de l'auteur, son jeu avec la répétition des images. L'image est un objet si factice, si vain, qu'il est possible de la retourner comme une crêpe, sans effort apparent, masquant bien sûr le labeur réel du dessinateur qui doit de toute façon dessiner à nouveau la totalité du motif. Il ne va pas cependant jusqu'à faire un champ-contrechamp, à déplacer la position du spectateur, anticipant ainsi le cinéma. L'art de référence reste le théâtre et il faut bien justifier de manière vraisemblable le retournement de son personnage.

Cependant, ce retournement est plus complexe qu'il n'y paraît. Jabot « se retourne subitement », et pourtant, la bougie qu'il tenait a changé de main. Cette soudaineté, remarquée par le narrateur, interdit d'imaginer que Töpffer ait voulu faire supposer ce changement de main au lecteur. On ne verrait d'ailleurs pas vraiment ce que cela voudrait signifier. Si changement de main il y a, cela ne peut être que pour des raisons graphiques. Non seulement l'image pivote à 180° autour d'un axe, mais elle subit une translation qui se contente de la dupliquer à l'identique. Le lecteur a sous les yeux deux images superposables, deux répliques.

La facticité du personnage semble trouver un écho dans celle des images qui le représentent. Seule une profonde conscience de cette correspondance entre son thème et son médium justifie que Töpffer ait sacrifié la vraisemblance de l'action sur l'autel de la répétition graphique ! À la limite, il n'est pas impossible d'envisager qu'il ait voulu rendre le lecteur sensible à cette « déréalisation » de l'histoire et à la facticité généralisée de la représentation.

Cette harmonie du contenu et du contenant, de la vanité du personnage et de la vanité des images, était annoncée deux pages avant par un autre type de répétition. On y voit M. Jabot, prêt à aller au lit, se regarder dans un miroir et constater le ventre rebondi qu'il vient d'acquérir lors d'un banquet. Cette fois, ce n'est pas grâce à une duplication de case que la vanité de Jabot est représentée. La répétition est thématisée par l'utilisation du miroir. Jabot est vu deux fois, dans une seule case, sans recourir à l'artifice d'une séquence d'images. Son narcissisme, déconstruit deux pages plus loin par le spectacle comique de sa terreur nocturne, est ici préparé et mis en place. Sa volte-face nocturne peut alors être comprise comme la dissociation des deux côtés de ce miroir. En brisant l'image vraisemblable d'un Narcisse au miroir, et en en juxtaposant les éclats, Töppfer fait passer la critique morale permise traditionnellement par le motif miroir dans le médium même qu'il est train de créer. Il faudrait aussi commenter la position de Jabot : son profil, visible d'un côté et de l'autre grâce au miroir, contraste avec la position de ses bras, de trois-quarts, et de sa tête, de face dans le miroir et de dos dans la réalité. Ce mouvement serpentin et tournant est comique, mais est surtout nécessaire du moment que l'image, frontale et unique, ne prend pas en charge la représentation des différentes facettes du personnage. Le fait que Jabot « remarque avec peine que sa tournure a un peu perdu » (c'est moi qui souligne) nous confirme dans l'idée que Töpffer a parfaitement conscience de ce qu'il fait.

3| Clins d’œil

L’inversion généralisée présente dans ce récit d’images en séquences apparaît à nouveau au moment où Jabot va se coucher.

Dans cette page, il ne parvient pas à s’endormir. Souvenirs et fantasmes défilent dans sa tête, projetés sur le mur comme par une lanterne magique : les mesures des « airs de mazourke » entendus au bal, lui-même, agenouillé auprès d’une Mme du Bocage alanguie, et l’embrassant (« chos[e] ennivrant[e] »), ou perçant d’un coup d’un seul les cinq adversaires qu’il s’est mis sur le dos le soir-même à cause de ses maladresses (ses « hauts faits »). Il est logique que, tout à son excitation, il « ne p[uisse] dormir que d’un œil », comme l’indique le texte de la première image.

Petit à petit, le dessinateur focalise notre attention sur le contenu de ses rêveries : la tête de M. Jabot est décalée à gauche, puis vers le bas des cases. Aux notes et aux portées inscrites en noir sur le mur blanc succèdent deux images, de plus en plus grandes, apparaissant en clair sur un fond noirci pour l’occasion, comme surgissant d’une ouverture dans un ciel nuageux.

Cette gradation s’accompagne d’un grossissement comique de M. Jabot, doté soudain d’une force herculéenne et presque deux fois plus grand que ses adversaires. Ce grandissement héroïque se reflète dans l’attitude changeante de Jabot, qui fait notamment une moue martiale au moment où il trucide l’ennemi, dans le dernière vignette.

Mais il y a une chose qui ne change pas : du début à la fin, Jabot garde un œil ouvert. Töpffer s’amuse ainsi à illustrer l’expression « ne dormir que d’un œil ». Jabot, mécanique faite homme, semble prendre l’expression au pied de la lettre, et ne pas concevoir qu’on puisse « ne dormir que d’un œil » sans effectivement avoir un œil ouvert et l’autre fermé !

Ce gag serait assez anecdotique s’il ne nous rappelait pas la figure de l’inversion, si présente tout au long de ce récit. Les yeux de Jabot sont en quelque sorte le pendant des deux images inversées de lui-même, de face puis de dos, que nous avons étudiées précédemment. Cela nous est confirmé dans la manière dont Töpffer clôt cette séquence à la page suivante.

On y retrouve notre dormeur dans une vignette étroite, sans rapport avec la scène de duel qui constitue le reste de la bande, vignette équivalant à ce qu’on appelle en poésie à un « rejet ». Seulement, dans cette image, c’est l’œil droit qui est fermé, et le gauche qui s’est ouvert. Encore une fois, le geste de tourner la page a eu pour conséquence un retournement de l’image.

Au début du récit, on le retrouvait de dos, dans une pose qu’il supposait avantageuse. Dans cette séquence nocturne, on le retrouve identique à lui-même, incapable de s’endormir, malgré le temps qui s’est écoulé (le passage d’une page à l’autre correspond à une ellipse de plusieurs heures). Töpffer pousse même le sens du détail jusqu’à lui faire arborer un sourire de contentement, sans doute dû à la nature gratifiante de ses rêveries, mais qui contraste avec l’air sombre et la bouche sévère de la case précédente.

En un clin d’œil, Jabot a changé de visage. Notons que le commentaire du narrateur indique qu’il a « changé d’œil », témoignant encore une fois du caractère affecté de chacune des actions et des attitudes, même les plus anodines, adoptées par Jabot.

***

Ainsi, Töpffer prouve encore une fois qu’il a conscience de la nature factice des images de la bande-dessinée, et de leur caractère duplicable. Jabot ne dormant que d’un œil devient l’emblème de son projet esthétique, qui consiste, rappelons-le, selon Thierry Smolderen, à traduire dans une forme dérisoire et risible l’artificialité et le ridicule du monde moderne.

Par-delà les époques, est-ce un hasard si l’on retrouve, dans L’Art invisible de Scott McCloud, la même image d’un œil ouvert à côté d’un œil fermé, image symbolisant à plusieurs reprise l’essence même du médium qu’est la bande-dessinée ?

Mais là où les yeux fermés puis ouverts représentent pour le théoricien des comics la magie d'un médium fluide et fascinant, ils sont en la personne de M.Jabot le signe de l'artificialité du dispositif qu'il vient d'inventer et des personnages dont il fait le portrait.

1 commentaire

1 commentaire

-

1| Plus vite que son ombre

On l’a vu, quand Tintin amorce un exploit, course ou bien parcours à la nage, il disparaît, littéralement. Hergé utilise à plein cette vieille technique de cartoon, qui consiste à faire sortir le personnage de la case (ou du plan) pour signifier la soudaineté de son action. La récurrence de cette technique dans Le Crabe aux pinces d’or, album où Hergé définit en quelque sorte l’héroïsme propre de son personnage, est l’indice d’une réflexion sur la manière de montrer l’action héroïque dans la bande-dessinée.

Le premier réflexe serait d’en montrer le plus possible, de faire de chaque case la châsse qui célèbre la beauté de l’acte du héros. C’est ce que fera le gros des comic books de super-héros. Ce n’est pas la seule modalité de représentation choisie par Hergé : Tintin n’est pas un super-héros et son seul super-pouvoir consiste en une relation très avantageuse avec le destin, ou bien avec l’auteur, au choix.

Quand Tintin sort de la case, c’est qu’il va trop vite pour ses compagnons, mais aussi trop vite pour l’auteur, qui feint de se faire distancer par un personnage insaisissable. Partant, il va aussi trop vite pour le lecteur, qui est engagé irrésistiblement à passer à la case suivante, afin de retrouver le personnage. (On a trop dit, pour la critiquer, que la BD était redondante, à cause de la présence répétée du même personnage dans la page, pour ne pas prêter attention aux cases où celui-ci est absent, alors qu’il devrait être visible.)

En creux, c’est le pouvoir même du dessinateur qui est perceptible : celui du choix de l’objet représenté dans la case. Il est en effet doublement puissant : il peut choisir le moment de l’action, mais aussi le sujet de cette action. En BD, l’image est toujours la survivante d’une multitude d’images qui n’ont pas vu le jour.

2| Bagghar, cité en trompe-l’œil

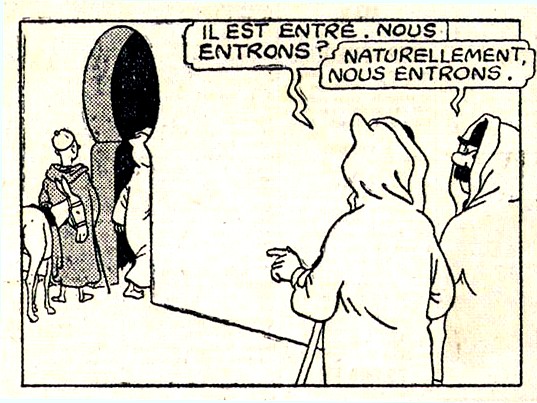

Tintin n’est pas le seul à savoir disparaître. Bagghar, ville du Maroc où se termine l’aventure de l’album, se présente comme un lieu de disparition : celle d’Allan, lieutenant du Karaboudjan aperçu dans la rue par Tintin, puis celle d’Abd El Drachm, qui s’invite dans la maison où Tintin essaye de pénétrer, à la recherche du capitaine.

Dans les trois cases représentant la première disparition, Hergé joue son jeu de bonneteau habituel.

On voit Tintin suivre Allan, qui tourne au coin de la rue. Dans cette première image, il le voit encore, puisque il se penche sur sa droite, gêné par l’angle d’une maison. Dans la case suivante, Tintin court pour passer de l’autre côté, sans voir ce qu’il y derrière le coin de la rue : ni lui, ni nous ne savons ce que fait Allan. Hergé, très conscient de son tour de passe-passe, fait dire à son personnage : « Attention !... Ne le perdons pas de vue… », en s’adressant à Milou. Le lecteur peut aussi bien prendre cet avertissement pour lui. Enfin, dans la dernière de ces trois cases, la rue cachée derrière l’angle de la maison apparaît, avec Tintin, mais sans Allan ! Ni vu, ni connu !

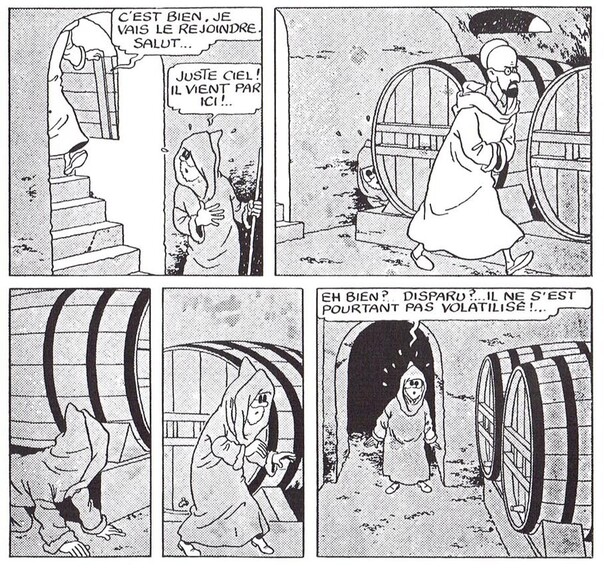

Dans la seconde disparition, c’est la même chose.

Une case où Tintin, caché, voit passer Abd El Drachm, le pas pressé. Deux cases où il passe la tête hors de sa cachette, pour vérifier dans quelle direction va l’intrus. Puis une case où il marche sur la pointe des pieds pour le suivre. Enfin, dans la dernière case, Tintin, seul, dans une salle vide, s’exclamant : « Eh bien ?… Disparu ?… Il ne s’est pourtant pas volatilisé !... »

On remarque l’insistance avec laquelle Hergé fait commenter par son personnage ces disparitions « à vue », au risque de vendre la mèche : il peut se le permettre, au moment où il acquiert une maîtrise certaine de ces ficelles de cartoonist.

Pour revenir à cette scène de la cave, on notera le désarroi de Tintin, presque contraint de réviser sa croyance en la conservation de la matière (« Il ne s’est pourtant pas volatilisé ?... » au profit de croyances moins « positives » (« C’est de la sorcellerie ! »)

Sa terreur, quand il entend aboyer Milou, montre bien que le fantastique n’était pas loin de s’immiscer, pour un instant, dans le monde d’habitude très matérialiste de Tintin.

Cette récurrence de la disparition d’ennemis de Tintin à Bagghar doit être reliée au thème du faux, présent depuis le début de l’album : la fausse monnaie qui lance l’intrigue policière (et dont on ne saura jamais quel a été le rôle dans ce réseau de contrebande), ainsi que les fausses boîtes de crabe, dont l’or des pinces leurre les policiers quant à leur contenu. On peut aussi penser à la disparition initiale de l’anecdotique « Herbert Dawes », matelot du Karaboudjan, puis celle du mystérieux japonais, qui paraissait si intéressé par les recherches de Tintin.

Tout cela fait un mélange bien compliqué, résumé par Tintin : « un fameux casse-tête chinois ». Les explications ne viendront qu’à la fin, et délivrées de manière indigeste. La maladresse de l’apprenti-écrivain policier ne doit pas empêcher de voir que, derrière les nécessités et les contraintes du feuilleton, Hergé a pour but d’embarquer son héros dans un jeu de faux-semblants, qui se prolonge dans la séquence des disparitions de Bagghar.

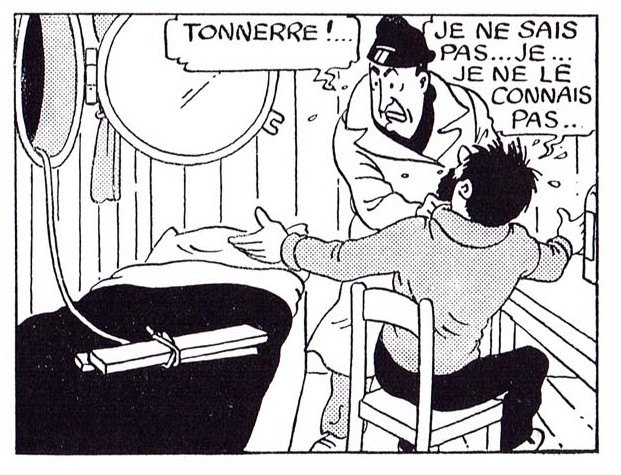

À la tête du réseau de contrebande, et à la fin de l’intrigue, on retrouve le personnage si surprenant d’Omar Ben Salaad, notable bien sous tous rapports, démasqué très significativement au moment où il perd ses lunettes.

C’est sans cet instrument de vision, véritable masque qui empêche paradoxalement de le voir tel qu’il est, qu’on peut se rendre compte pour la première fois de sa malignité véritable. Il n’est d’ailleurs pas interdit de voir dans les lunettes noires de Tintin, visant elles-aussi à cacher son identité, le pendant de celles de Ben Salaad. Au moment où il les met, il prend un coup d’avance sur ses adversaires en jouant, enfin, leur propre jeu.

3| Tintin l’insaisissable

A ce jeu-là, c’est pourtant Milou qui l’emporte ! N’est-il pas celui qui se faufile partout, à l’insu de son maître comme du lecteur ? Il entre dans la cale où est enchaîné Tintin, dans la pièce où le propriétaire de la cave entrepose un gigot, dans le soupirail de cette cave, pour y déguster ce même gigot. Et à chaque fois, le lecteur ne se rend compte de cela qu’après coup, où moment où son maître lui-même le remarque.

C’est assez bien préparé dans la scène du gigot.

On y voit Milou en arrêt, la tête détournée du face à face entre son maître et le marchand. Le lecteur peut être surpris par le larcin qui suit.

Mais il pourra se reporter à la case qui précède et refaire mentalement le scénario d’une intrigue à laquelle il n’aura pas assisté.

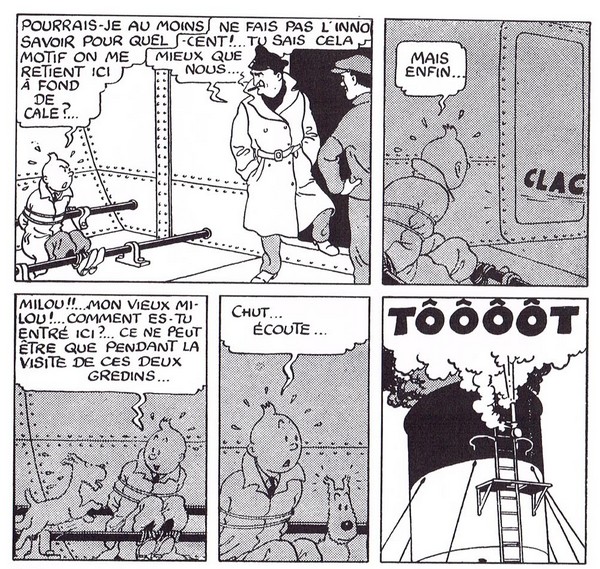

Dans le cargo, c'est fait plus maladroitement. Rien ne dispose Milou à entrer dans la cale où Tintin est retenu : deux cases durant, on voit Tintin et ses ravisseurs, seuls, la porte d’entrée grande ouverte, mais bien en vue au fond de l’image.

L’hypothèse de Tintin (« Comment es-tu entré ici ?... Ce ne peut être que pendant la visite de ces deux gredins… ») sonne comme une manière pour Hergé de retomber sur ses pattes. Il ne pouvait censément montrer Milou entrer par cette porte dans le dos des bandits, sous peine d’atténuer le péril dans lequel se trouve Tintin : c’est en effet lui qui coupera ses liens et rendra possible son évasion.

On l’a dit, Milou, dans cet album, est à la fois le sujet d’un contrepoint comique, mais aussi le rappel pour le lecteur d’un questionnement moral au sujet du désir. Mais il est aussi, en quelque sorte, un modèle de comportement pour Tintin. Celui-ci se met au même niveau que son chien quand il fouille les poubelles et se déguise en mendiant. Mais il faut ajouter que la modalité furtive de son action se fait sur le modèle de celle de Milou, cet « as de la réapparition ».

Comme son chien dans la cale du cargo, et comme un magicien faisant disparaître un objet sans qu’on s’en rende compte pour mieux le faire réapparaître plus tard, Tintin se cache, à l’insu de son lecteur et du capitaine en larme, sous le lit de celui-ci.

Ce n’est que trois pages plus loin qu’un bandit bâillonné en informera Allan, mais aussi le lecteur.

Si on revient en arrière, on remarque l’habileté avec laquelle procède Hergé : il montre effectivement Tintin, à genoux sur le lit de la cabine, les mains sur le hublot, prêt à s’enfuir.

Sa tête tournée en arrière, vers la porte d’où provient le bruit des bandits qui arrivent, et sa réplique (« Trop tard !... Je vais être repris !... »), peuvent simplement être prises pour des moyens d’intensifier le péril de la situation. Elles peuvent aussi être lues, rétrospectivement, comme des indices de l’impossibilité d’une telle évasion, et partant, de la présence de Tintin dans la cabine dans la page qui suit.

L’art d’Hergé est à son apogée dans cette dernière case. Divisée verticalement en deux parties, elle contient, à gauche, le lit du capitaine, sur lequel est posé le croisillon de planches et la corde utilisés par Tintin, et le hublot, grand ouvert. Des deux personnages qui se tiennent à droite, le premier, Allan, regarde les planches, les yeux écarquillés. Sans doute son regard a-t-il suivi le trajet indiqué par la corde : du hublot ouvert, indice du départ de Tintin, aux planches entrecroisées, indice de sa présence récente. Le seconde personnage, Haddock, de dos (nous ne voyons pas son visage) regarde Allan, et indique de la main gauche l’autre côté de la case, endroit où se tenait Tintin quand il parlait avec lui. (Il faut noter la présence d’instants différents dans cette case hautement invraisemblable, mais ô combien synthétique). Tintin ne se trouve donc plus où il était et c’est cette absence qui indique à Allan sa présence passée.

Mais cette case peut être lue après-coup, quand le lecteur égaré cherche quelques pages en amont l’explication de la suite de l’histoire, comme le spectateur de music-hall qui réclame au magicien de refaire le tour pour voir quand a disparu l’objet, qu’il n’avait pourtant pas perdu de vu.

Alors ce lit vide, noir, prend une profondeur insoupçonnée : Tintin est bien là, invisible, caché sous le lit, sous l’image-même, image qui nous dit de la manière la plus explicite et la plus spectaculaire son absence. En revenant encore en arrière (c’est-à-dire en avant, puisqu’il s’agit de revenir sur ses pas), le lecteur se rend compte que le panneau du lit est ouvert au moment où Allan y pénètre pour la seconde fois, ce qui explique de façon muette (comme l’acolyte bâillonné du lieutenant) tout ce qui s’est passé depuis trois pages. L’explication verbale ne vient qu’après, comme une confirmation ou une aide pour le lecteur abusé : l’image a un temps d’avance sur le texte.

Puisque nous utilisons la métaphore du magicien, on ne peut omettre la première disparition de Tintin à bord du Karaboudjan, qui le rapproche de manière flagrante d’un maître de l’évasion comme Houdini. Deux cases sont superposées, presque identiques. La première montre Tintin entravé, menacé d’un revolver par le bandit chargé de lui apporter à manger et à boire.

La seconde nous montre ce même bandit, à la place occupée par Tintin, tandis qu’un de ses complices pénètre dans la cale.

Seule une légère plongée différencie leur cadrage, sans doute à cause du caractère plus descriptif de la seconde case. Hergé semble nous dire, en nous montrant le résultat de l’action d’escamotage de son héros : « Et voilà !... »

Bref, comme dans le film de Hitchcock (avec lequel Hergé partage plus de choses qu’on ne peut le penser à première vue), Tintin vanishes.

4| Le maître du déguisement

Plus loin, il utilise un autre accessoire pour disparaître, plus classique chez Hergé : le déguisement. À Bagghar, un mendiant est assis en tailleur à l’angle d’une rue, et ce n’est que trois cases plus tard que le lecteur distrait pourra comprendre qu’il s’agit en fait de Tintin, en voyant le haut de la tête de Milou apparaître derrière son maître.

Encore faut-il qu’il n’ait pas fait le lien avec les propos de Tintin quelques cases plus haut.

Cette fois, la disparition n’est pas escamotée, mais préparée, et expliquée immédiatement après. Ne faisons pas un auteur baroque de ce classique de la BD, soucieux d'un minimum de vraisemblance !

Toujours est-il que dans cette case, Tintin est à la fois présent et absent. (Ne peut-on pas rapprocher sa barbe blanche du pelage de Milou, tous deux dessinées selon la même technique ? Tintin emprunte à Milou un élément de costume au moment où il se comporte comme lui.)

Songeons à la différence qui existe entre les déguisements de Tintin et ceux des Dupondt : on voit deux hommes, identiques par la posture et le costume (un burnous), mais laissant apparaître le bas de leur pantalon et des manches de leur veste, ainsi que le bout de leur canne.

Ils font leur apparition au moment-même où Tintin évoque la nécessité de se procurer un burnous pour attendre Allan à l’angle de la rue où il avait disparu : les déguisements de Tintin et des Dupondt sont ainsi explicitement liés, puis opposés. Tintin reconnaît en effet immédiatement ses amis, alors qu’ils sortent du « fripier » où il se rendait « précisément » : « Mais… Mais… Je ne me trompe pas… » Hergé insiste sur la maladresse des Dupondt à se déguiser en faisant dire à Dupond : « Ce que je trouve surtout extraordinaire, c’est qu’il nous ait reconnu comme ça, tout de suite, malgré notre déguisement… »

Finalement, les Dupondt sont les « jamais-absents », redoublant les signes de leur présence par leur gémellité immanquable. L’image se redouble, redondante. Tintin, lui, va plus vite que l’image, il s’en échappe, insaisissable, par le côté, ou bien caché sous sa surface. Dissimulé par les vagues de la mer où il plonge, sous un lit, dans le drap d’un burnous, il montre la difficulté qu’a l’image à canaliser son jaillissement juvénile.

Pas besoin d’en faire trop, de le montrer mettre de « formidable[s] coup[s] de poing », jouer des muscles ou rouler des mécaniques : il suffit au contraire d’en faire moins. Less is the best. Tintin n’est jamais si héroïque que quand il n’est plus là. Plus Renart (ou Milou) que Superman, il représente un héroïsme qui prend vraiment en compte l’invisibilité constitutive de l’image de bande-dessinée, celle de tous les moments qu’on aurait pu sélectionner et celle de tous les objets qu’on aurait pu dessiner.

1 commentaire

1 commentaire

-

Quelle mouche a piqué Michel Hazanavicius, quand il a décidé d'accompagner le climax final de son film The Artist du "Love Theme" composé au départ par Bernard Hermann pour le Vertigo d'Alfred Hitchcock ?

On entend déjà les puristes hurler à la trahison et les esprits mesquins lui reprocher, ainsi qu'à son compositeur Ludovic Bource, une certaine désinvolture, pour ne pas dire une certaine paresse. Pourquoi s'embêter à composer un morceau tragique quand on peut se payer le meilleur d'entre eux ? Kim Novak quant à elle s’estime littéralement "violée" par cet emprunt.

1| La classe américaine

Même réorchestré, il se trouve que le morceau est repris tel quel, sans nouveaux arrangements ni variations. Qui plus est, il est utilisé intégralement, ce qui force à se demander, à chaque instant, quand la musique va s'arrêter : au plan suivant, un peu plus tard, à la fin du premier mouvement du morceau ?

Face à l'écran, le spectateur ne peut pas s'empêcher de voir dans cet emprunt un gigantesque copié-collé, que certains interpréteront comme un manque d'inspiration, voire comme un manque de respect pour le spectateur lambda, qui peut passer à côté et se dire tout bêtement qu'en vérité, cette musique est très belle.

Et on ne peut pas ne pas voir les discordances qui s'accumulent entre les images de The Artist d'une part, et celle de Vertigo d'autre part.

La séquence commence au moment où George Valentin sort de chez Peppie Miller, son ex-admiratrice, ex-concurrente dans les guichets de cinéma, et récente protectrice, à la suite de l'hospitalisation qui a suivi l'incendie volontaire de sa maison. Deux actions sont racontées dans un montage alterné : d'une part le retour chez lui de la star déchue et sa tentative de suicide, d'autre part la tentative de Peppie pour l'en empêcher, au volant d'une automobile qu'elle ne sait pas conduire.

Pas de suicide chez Hitchcock, ni de poursuite burlesque en voiture, ni à plus forte raison de montage alterné générant du suspense. Un des moments les plus intenses du morceau d'Hermann est même plaqué sur une image assez anodine, le départ de Peppie, tentant de manœuvrer son massif véhicule. Il n'est pas impossible de croire au contresens, consistant à plaquer une musique tragique et romantique sur une vulgaire scène à suspense, dans l'esprit des serials de George Valentin.

Autant d'arguments qui semblent plaider contre cet usage d'un morceau mythique dans une situation très différente, usage qui occasionne parfois de relatives déceptions. Il faut par exemple comparer cette séquence à la scène où Peppie enlace le costume vide de George Valentin, s'enlaçant elle-même de son bras passé dans la manche droite de l'habit. La musique s'intensifie au moment où elle commence cette étreinte paradoxale, dans un mouvement de rapprochement sensuel. Elle est pour beaucoup dans la réussite émotionnelle de ce plan, grâce à une harmonie entre les mouvements à l'image et sa progression propre. Avec un morceau emprunté tel quel, le mélange semble avoir plus de mal à se faire.

En outre, comment comprendre le choix d'une musique datant de 1959, la fin de l'Âge d'or hollywoodien, pour accompagner une action censée se passer en 1932, dans un film pastichant les chefs-d'œuvre d'avant 1927 et l'avènement du parlant ? N'est-ce pas le signe d'une cinéphilie un peu brouillonne ? Une manière d'injecter au film français un peu du romantisme d'Hollywood ?

Bref, à force de vouloir entrer dans les vêtements de la belle Madeleine, le film risque de finir en vulgaire Judy !

2| La superposition des images

Mais comme l'indique mon emploi maladroit du conditionnel et des phrases interrogatives, je ne suis pas de cet avis.

D'autres films ont subi ce genre de critique. Je pense à Obsession, de Brian De Palma, dont on a pu railler le manque d’inspiration, pour plus tard en exalter le maniérisme. Mais contrairement à Obsession, The Artist ne semble pas être à l’origine un pastiche de Vertigo. Les autres références cinématographiques empêchent de voir un lien entre les deux films. Il en va différemment dans OSS 117, Rio ne répond plus, qui s’achève sur le « bout du bras du Corcovado », statue géante surplombant la ville brésilienne.

Deux scènes finales se mélangent : celle de Vertigo (l’escalier, le vertige vaincu d’Hubert Bonnisseur de la Bath, certains accords de la musique), et de North by Northwest (en français, La Mort aux trousses) sur le mont Rushmore (la sculpture, l’ennemi tenu par la main dans le vide, le raccord entre la main qui remonte Van Zimmel et celle qui remonte Dolorès, le thème principal de la musique).

Le thème du vertige est bien là, dès le début, dès la scène de la piscine, où Hubert flanche au moment de sauter. De même, très explicitement, à 6 min 36 s du début de La Classe américaine, une intervention d'Orson Welles vend la mèche et fait comprendre ce que doit le film à Citizen Kane au téléspectateur qui n'avait pas compris. Chez Hazanavicius, la référence cinématographique est bien souvent une matrice scénaristique aisément perceptible.

Dans The Artist, la référence est a posteriori. Et c’est justement la musique qui impose, derrière l’histoire propre à ce film, le souvenir de Vertigo. Comme par enchantement, tout ce qu’il y a d’Hitchcock et de Vertigo dans le film nous apparaît, au gré de cette citation musicale. C’est sous nos yeux, en même temps que se déroule le climax mélodramatique qui fait se succéder le point le plus bas de la déchéance de George Valentin et son salut grâce à l’intervention de Peppie Miller, que se produit cet étrange phénomène.

Les thématiques du film sont en quelque sorte synthétisées, compilées à l’intérieur de cette dernière séquence, et nous sont données à lire à travers le crible du film d’Hitchcock. Le souvenir du film de 1959 se superpose à celui de 2011. Cette image de lui-même, que Valentin ne peut se résoudre à oublier, sous l’image par exemple d’un immense tableau le représentant, comme le tableau de Carlotta au musée de San Fransisco, joue finalement le même rôle que l’image de Madeleine pour Scottie : l’amour-propre et le narcissisme ne sont finalement qu’une variante de la mystique amoureuse présente dans le chef-d’œuvre d’Hitchcock. Cette dépression de l’acteur déchu est la même que celle de Scottie après la chute mortelle de Madeleine. C’est la même position avachie et mutique dans un fauteuil, les mains appuyées sur de hauts accoudoirs, que celle de James Stewart dans l’hôpital qui l’accueille au milieu du film.

La tentative de suicide de Valentin ne fait que prolonger cette mélancolie profonde. De même, le fait que Valentin refuse l’aide de Peppie rappelle le rejet de Midge, son ancienne fiancée, par Scottie. Le dévoilement du portrait le représentant, récupéré avec ses autres effets par Peppie, produit le même sentiment de trahison et de profanation que le pastiche du portrait de Carlotta peint par Midge. Les virages de la voiture de Peppie, se précipitant à la rescousse de Valentin, conduisant une voiture pour la première fois, sont un écho de ceux de Scottie filant Madeleine dans les rues de San Fransisco. Et les embrassades finales évoquent celle, fameuse, des deux amants deVertigo, au moment où Judy accepte enfin de revêtir les oripeaux de Madeleine, ou bien la scène où Scottie s'évanouit dans les bras de Midge.

Pour résumer : Valentin, c'est un Scottie pensant être Madeleine, redevenant une Judy à la suite de ses échecs profssionnels, et rejetant Peppie-Midge qui veut le sortir de cette spirale mélancolique.

Une double réminiscence envahit alors l’esprit du spectateur : celle de Vertigo, images fétiches revenues d’entre les morts, et celle de tout une thématique, développée auparavant dans The Artist : celle du double. En effet, l’image glorieuse de George Valentin n’a cessé d’être doublée : par Uggie, le chien imitateur, par des ombres, un portrait mégalomane et une photographie moqueuse, des costumes vides. Ne restent de ce dédoublement fétichisé, après la déchéance, que des enveloppes vides, des vestiges ironiques qui pointent douloureusement l’inanité de la personne même de George Valentin. C’est dans cette séquence, et grâce à cette expérience de dédoublement de l’attention produit par l’écho surprenant, et pourtant si ressemblant, de la musique de Bernard Herrmann, que la présence de ces « doublures » du héros trouve son interprétation finale.

Il faut souligner l’humilité du compositeur attitré de Michel Hazanavicius, Ludovic Bource, qui accepte de ne pas composer la musique de ce moment si important du film. Grâce à elle, cette séquence éminemment mélodramatique, qui serre la gorge devant le désespoir d’un idéaliste narcissique déçu par la réalité, peut être en même temps, indissociablement, un intense moment de réflexivité. Et ce n’est pas le moindre des talents du réalisateur d’associer l’intelligence la plus aiguë de son art et la capacité d’émouvoir aux larmes le spectateur devant la force tragique de sa narration.

1 commentaire

1 commentaire

-

Il y a un rythme dans les albums de Tintin, qui n’est pas seulement celui de l’alternance de courses, de stations et de retours en arrière du héros. Le dessinateur, par ses choix de cadrage et de montage, impulse un rythme alerte, comparable à celui du jazz, avec ses contretemps et ses syncopes.

Dans la planche qui narre l’évasion de Tintin et du capitaine Haddock hors du Karaboudjan, on remarque d’abord l’absence du héros.

Depuis qu’il a feint de sortir de la cabine du capitaine par le hublot, personne ne l’a revu. Passager clandestin du navire, et maintenant des images, Tintin est supposé se démener en coulisse dans le but de s’évader. Plus tard, le lecteur apprend qu’il n’en était rien : pendant qu’Allan, premier lieutenant du cargo, allait et venait à la recherche d’un adversaire fuyant, Tintin restait immobile sous le lit du capitaine. C’est lui en effet qui devient le personnage principal. Deux pages mettent en scène deux actions dont il est l’auteur : la discussion avec Haddock, puis le siège de la soute des vivres (et du champagne) où il suppose que se cache Tintin. Dans la dernière planche, en revanche, ce n'est plus Allan qui agit. Pourtant, on ne voit toujours pas Tintin en action. Allan ne fait que réagir aux trois comptes-rendus de trois de ses acolytes [1]. Cette enchaînement d’actions invisibles est survenu dans un passé récent : Tintin est sorti d'en-dessous du lit du capitaine, a neutralisé la sentinelle, ligoté et bâillonné le radiotélégraphiste [2], et volé un des deux grands canots du navire. Vus, ou plutôt écoutés, dans le cadre confiné de la cabine du capitaine, ces actes donnent l’impression d’une progression irrésistible. Tintin, absent, semble paré de tous les pouvoirs, d’autant plus que toutes ses actions sont racontées à quelques secondes d’intervalle, alors qu’elles ont dû survenir sur une plage de temps plus longue (en fait, le temps qu’Allan force la cache supposée de Tintin). Ce qui n’a pas été vu dans les pages précédentes est rassemblé, compressé dans l’espace d’une page. Dans cette planche nous sont racontés plus d’événements que dans tout ce qui précède, contribuant à cette impression d’accélération.

Mais cette accélération de l’action véritable s’accompagne d’une accélération des réactions d’Allan, que le lecteur a sous les yeux, contrairement à Tintin. La séquence, si l’on met de côté la dernière case, singulière à bien des égards, contient trois actions quasiment similaires. Dans les trois premières cases, Allan voit son homme bâillonné, écoute ses explications, puis l’assomme d’un crochet du droit dans une case très explicite : frontalité du cadrage (chez Hergé, les cases frontales sont celles qui mettent en valeur l’action), posture dynamique d’Allan, trajectoire du poing, spectaculaire oblique de la victime, dont la casquette et la chaise s’envole sous la puissance du coup [3]. Un deuxième homme arrive et informe Allan. On ne voit pas le coup qu’il reçoit : le lecteur l’induit a posteriori à la vue de son corps assommé, au bas de l’avant-dernière case. Dans cette même-case, le troisième homme d’Allan vient faire son annonce. Les ellipses se multiplient, ellipse des coups, spectaculairement représentés la première fois pour mieux faire sentir leur absence par la suite, puis ellipse du résultat du coup donné au troisième marin. Surtout, l’arrivée de ce dernier homme de main constitue à proprement parler un « contretemps », au sens musical du terme. Comme en musique, où la pulsation est anticipée et suivie par un silence, l’image attendue n’attend pas son moment propre et déborde sur celle qui la précède : la porte par où il arrive, vue frontalement, sur le même plan que celui de la case elle-même, semble ouvrir sur la case suivante.

La scène a le rythme d’une farce, où les coups pleuvent. Les acteurs y contribuent beaucoup : Hergé se régale à croquer les yeux écarquillés d’Allan dans la quatrième case, son œil exorbité et sa posture menaçante dans la cinquième. De même, le troisième larron, goguenard, à contretemps de la tonalité générale de la planche, la main dans la poche, la casquette en arrière et la clope au bec, introduit une variation qui corse la farce par une détente inattendue.

Ainsi, cette planche superpose une séquence d’aventure, relatée par des tiers, et une séquence comique, dans un rythme infernal. La dernière case remet l’aventure au premier plan. On passe de la lumière à la nuit, de l’intérieur à l’extérieur, d’un sur-place à un déplacement. Surtout, cette représentation de la conséquence d’actions qu’on n’a pas vues fonctionne comme la confirmation spectaculaire de leur succès.

Cependant, on passerait à côté d’une autre source de l’atmosphère d’aventure qui imprègne cette image si on ne remarquait pas une dernière opposition avec tout ce qui précède. En effet, à quoi s’attend-on à ce moment précis de la séquence ? Non pas à cette image, mais à celle du coup donné par Allan, ou du moins à son résultat, sous la forme d’un marin ayant perdu connaissance. Cette image subit une ellipse, une éclipse, devrait-on dire, puisque cet aboutissement logique de la séquence comique (le coup) est masqué, remplacé, par l’aboutissement de la séquence d’action (la fuite en canot) dont les messagers ont rendu compte au lieutenant. Une image chasse l’autre. Le dynamisme de la case semble presque prolonger celui du coup attendu (le canot va de gauche à droite, sens que devait logiquement prendre le poing d’Allan pour atteindre son complice). Ainsi se fait une synthèse de l’aventure et du comique, auparavant superposés. Le lecteur peut à la fois rire du coup qu’il ne voit pas (et le comique farcesque s’enrichit d’une forme d’understatement) et s’enthousiasmer devant le « coup de force » de Tintin [4].

On peut donc parler d’une séquence syncopée, d’un « beat » particulier de la planche, au rythme des coups du lieutenant Allan et des exploits des évadés. Autre métaphore, peut-être plus adaptée : celle d’un bouchon expulsé d’une bouteille de champagne, sous pression. Ou encore deux pauvres naufragés s’enfuyant du ventre d’un monstre marin.

Post-scriptum : à comparer avec la poursuite d’Allan, qui, à bien des égards, remet Tintin dans les pas de héros plus classiques.

Chacun des trois temps de l’action (désarmer Allan d’un coup de clef, l’immobiliser à l’aide d’un filet de pêche, sauter d’un bateau à l’autre) est scandé en mesure par Tintin : « Et d’un ! – Et de deux ! – Et de trois !... » Hergé représente chaque geste audacieux du héros, insiste sur leur enchaînement rapide et virtuose. EN outre, la publication sous forme de "strip" permet de renforcer l'effet de progression irrésistible du héros, qui avance petit à petit vers la droite de chacune de ces cases, ces trois incarnations formant une courbe élégante et dynamique. C’est donc avec une mâle assurance que Tintin exécute ce qu’il a en tête, tandis que l’auteur parvient enfin à le suivre : les deux rythmes s’accordent pour offrir une glorieuse conclusion à l’intrigue.

[1] Leurs types ethniques (africain, ou latino-américain dans la version en couleurs, maghrébin, caucasien) introduisent une première série de variation, propre à souligner le rythme de la répétition de ces épisodes d’information.

[2] On apprendra beaucoup plus tard qu’un message a été envoyé à ce moment-là, et réceptionné par les Dupondt.

[3] Dans Le Crabe aux pinces d’or, Tintin n’est jamais montré en train de se battre. Le « formidable coup de poing » donné à son gardien est escamoté pour donner l’impression d’une évasion à la Houdini et la « terrible lutte » contre Allan est vue à travers la lunette d’un policier du port de Bagghad. Les coups semblent réservés aux brutes impuissantes.

[4] Ajoutons qu’il peut frémir, comme Milou semble faire face à la situation périlleuse dans laquelle se jettent les héros, seuls sur une barque au milieu de l’Océan, la nuit, loin des côtes.

1 commentaire

1 commentaire

-

Après avoir abordé la réflexion morale présente dans Le Crabe aux pinces d'or (billets 1, 2 et 3), il reste à voir quel héros d'action est Tintin.

1| Un héros polyvalent

Tintin sait tirer. On le voit dans l'épisode de l'attaque du convoi dans le désert. C'est lui qu'on cherche à atteindre en premier, ce qui lui confère une qualité de tireur supérieure même à celle des deux guides expérimentés qui l'accompagnent jusqu'à Bagghar.

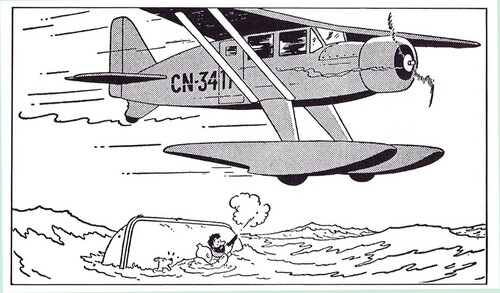

C'est avec précision qu'il parvient à faire jaillir du sable sur la figure de celui qui le vise. La preuve la plus marquante de ce talent tient dans la large et impressionnante case où on le voit atteindre et forcer à amerrir l'hydravion qui le canardait, nouveau David face à un Goliath moderne.

Cette case force l'admiration du lecteur, d'abord par son format : l'équivalent de deux bandes dans la version couleur, d'une bande élargie dans la version en noir et blanc. Le cadrage, juxtaposant l'avion, rapide, massif (dans la version NB) ou éloigné (dans la version retouchée en couleur), et le tireur, minuscule et dans une situation délicate, souligne le déséquilibre des forces en présence. Le fait de ne pas dissocier le tir et la cible dans deux cases différentes augmente l'apparence de difficulté du coup. En outre, le choix du moment représenté, très court, presque insaisissable, rend d'autant plus perceptible le "timing" nécessaire à Tintin pour faire mouche : le "tempo" de la narration met en évidence le "tempo" de l'action. Il faudrait ajouter à cela l'absence de conséquence visible du tir (on n'apprend son succès que dans la case suivante). C'est le câble d'alimentation qui a été touché, ce qui renforce encore l'impression d'extrême difficulté de cet exploit.

Finalement, dans cette case à grand spectacle, l'essentiel est invisible pour les yeux.

Certes, Hergé semble vendre la mèche quand il fait évoquer la "malchance" au pilote étonné de voir le câble d'alimentation atteint : derrière un héros omnipotent se cache la main de l'auteur, qui veut que Tintin s'empare de l'appareil et ne peut se permettre qu'il rate son coup. Mais Hergé fait tout pour reverser ses décisions d'auteur de récit d'aventure, toujours arbitraires, au crédit de son héros, qui use de cette "chance" qui l'accompagne en fin stratège. C'est pour cela qu'il menace les deux occupants de l'appareil : il sait qu'il sera compris.

Tintin sait nager. Il fait part au capitaine d'un plan, censé lui permettre d'arraisonner l'hydravion en panne.

La réaction du capitaine témoigne de la difficulté de la manœuvre, mais reçoit, au moins dans la version en couleur, un immédiat démenti : la case suivante ne montre que le pied de Tintin, plongeant sans répondre, sous les yeux ahuris de son nouvel ami.

Le reste de la séquence représente l'application fidèle de ce plan, entrecoupée par des images des aviateurs réparant leur machine et ne se doutant de rien. La stupéfaction dont leur mine témoigne quand ils le voient émerger, l'arme pointée sur eux, est bien compréhensible.

Tintin est un pilote émérite. Il fait décoller un hydravion avec aisance, le pilote en pleine tempête et ne le fait s'écraser qu'après avoir été assommé par le capitaine pris d'ivresse. A la fin de l'album, il poursuit le lieutenant du Karaboudjan, Allan, en hors-bord et parvient à le capturer. Les véhicules motorisés semblent n'exister, dans ses aventures, que pour qu'il puisse s'en emparer. Le Crabe aux pinces d'or en donne des exemples manifestes. On peut même comprendre cette poursuite finale, séquence dispensable si l'on se souvient que le véritable chef des contrebandiers vient d'être arrêté, comme une manière pour Hergé de mettre le holà à la remise en cause morale dont nous avons parlé précédemment. Il réaffirme ainsi le caractère héroïque de Tintin.

Cela est si vrai que, lorsque l'auteur veut retarder l'avancée de son héros, il ne le montre pas en train de se faire distancer ou semer par ceux qu'il poursuit. Le dynamisme extraordinaire de Tintin ne peut être ainsi mis en échec. Ce sont les véhicules qui le trahissent, comme autant de deus ex machina, et cela de manière significative. Pour filer les kidnappeurs du capitaine, Tintin s'empare classiquement d'une voiture, mais celle-ci part en arrière, puisqu'elle est en fait remorquée par une dépanneuse. Ses propos plein d'énergie ("Ca y est, le moteur est parti !... En route, et pleins gaz !...") sont immédiatement démentis par la case suivante (à l'inverse de la séquence de la nage, où les doutes d'Haddock sur le plan de son jeune ami étaient démentis par l'image de son irrésistible avancée). Dans la foulée, Tintin se résout à emprunter un taxi. La démarche est très peu "tintinesque", et cela finit logiquement par un échec, puisque ses adversaires filent pendant que Tintin essaye de convaincre un client concurrent de lui laisser la place. Faut-il voir dans ces deux séquences, qui retournent de manière comique les principes même de l'héroïsme de Tintin, une confirmation de la remise en cause morale qui se lit en filigrane dans cet album ? Sans doute faut-il plutôt les comprendre comme la seule ressource laissée à Hergé, forcé de retarder les retrouvailles entre les deux amis, pour faire échouer cette poursuite sans montrer une défaillance de son héros. Ainsi, quand le récit veut que Tintin réussisse, il lui prête des actions extraordinaires, et quand il veut qu'il échoue, il lui donne des excuses.

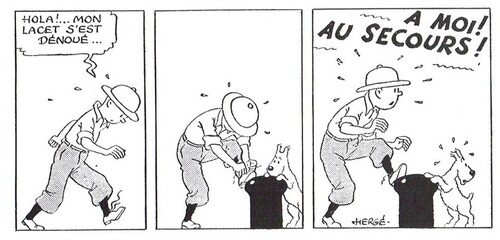

Enfin, Tintin court. Par deux fois, il disparaît littéralement de la case, quand il part à la recherche d'une boîte de crabe dans la rue, et quand il aperçoit le lieutenant Allan dans les rues de Bagghar.

Seuls subsistent les traits indiquant la vitesse, un pied, et les points d'interrogation traduisant la surprise de ses compagnons. Dans les deux cas revient la même expression : "Quelle mouche l'a piqué ?..."

Comme un cheval piqué au vif, le démarrage de Tintin est foudroyant. Dès lors, on ne compte plus les cases où il court, parfois de profil, les pieds s'appuyant littéralement sur le bord de la case, comme le symbole stylisé du dynamisme incarné (pensons au logo de la série TV diffusée jadis sur France 3). Et quand Tintin est retardé, c'est parce qu'il a un lacet défait, et non parce qu'il ne court pas assez vite.

Ainsi, Tintin n'est pas un personnage réaliste, mais une sorte de dieu de la vitesse et du mouvement, Hermès affranchi des pesanteurs et des contraintes de la réalité, une icône plus qu'un être humain. C'est aussi l'outil parfait du conteur, masquant par la grâce ses actions l'arbitraire des choix narratifs.

On ne comprend donc pas les tentatives de le discréditer au prétexte d'un prétendu manque d'épaisseur de son caractère. Hergé n'a tout simplement jamais cherché à le doter d'une psychologie complexe. Les remarques souvent faites sur la progressive répartition de ses caractéristiques psychologiques initiales (distraction, irascibilité, maladresse...), bien visibles dans Tintin et les Soviets, chez les autres personnages de son univers, ne doivent pas faire croire à une perte d'intérêt d'Hergé pour son personnage, mais montre la réussite de sa tentative d'idéalisation dynamique, de "profilage", dirait-on en parlant d'automobile.

2| La jouissance discrète de l’invraisemblance

Cet être fuyant et omnipotent, aidé des dieux et de l’auteur (les deux faces de la même instance narrative, le bon vieux deus ex machina), n’intervient pas dans notre monde sans faire parler de lui. Il fait l’objet des commentaires de ses compagnons, ébahis, dubitatifs, effrayés. Par eux, c’est un peu le lecteur qui voit représentées dans l’histoire ses propres interrogations. Pas un de ses exploits qui ne soit précédé ou suivi de répliques qui inscrivent l’acte héroïque dans un espace de discussion et de jugement.

Le coup de feu qui lui permet de s’emparer de l’hydravion est ainsi commenté par un capitaine enthousiasme.

Hergé use d’une vieille ficelle épique consistant à faire faire l’éloge de l’exploit par un spectateur. Mais il atténue cette emphase mise sur l’action héroïque par la réponse de Tintin. Lui-même semble surpris de son succès. L’invraisemblance de l’acte est nuancée par la légère prise de distance qu’effectue son auteur par rapport à lui.

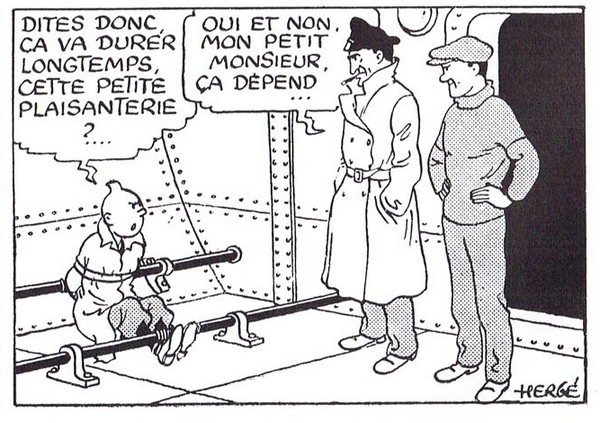

Plus loin, quand Tintin tourne la clef de contact de l’hydravion, tourné en arrière de manière presque nonchalante, puisqu’il s’adresse ironiquement à ses adversaires, Haddock a une réaction très prosaïque.

Grâce à lui, Hergé pointe aux yeux du lecteur l’invraisemblance d’une telle capacité chez un jeune homme qui vient déjà de faire preuve d’un certain nombre d’autres qualités héroïques. Le doigt pointé du capitaine et sa formule visant à attirer l’attention sur un sujet nouveau (« Dites donc ») semble bien destinés à sortir le lecteur de son état de suspension de la crédulité et de le ramener sur terre.

Mais Hergé ne cherche pas à répondre par une explication vraisemblable : c’est avec une sorte de forfanterie joyeuse que la case suivante nous montre l’hydravion décoller, comme une réponse par l’image, ou plutôt par les faits, à l’inquiétude du capitaine et du lecteur. Hergé balaye négligemment les doutes quant à la possibilité de ce qu’il nous raconte, créant par là un effet de « décollage » du réel, de détachement euphorique des contraintes du monde, qu’il vient à dessein de nous rappeler.

Comparons à cette manière de faire un extrait du film de Steven Spielberg, visible dans une de ses bandes annonces, à 1min 16 s du début).

« Ne vous inquiétez pas ! répond Tintin au capitaine, inquiet. J’ai interviewé un pilote, une fois ! » On sent que le scénariste n’a pas pu résister au plaisir d’un « one-liner » bien senti.

Le problème est que cette réplique n’est justement pas cohérente avec l’univers de Tintin. Là où Hergé évacue les contraintes du réel sans s’appesantir, Spielberg feint de nous donner une explication, tout en la tournant en dérision. Dans le film, on ne peut parvenir à comprendre comment Tintin peut faire voler l’avion : soit il y arrive, et l’invraisemblance persiste (le spectateur pourra se sentir floué à bon droit), soit il n’y arrive que difficilement, comme un débutant, et Tintin perd de son aura héroïque.

Dans la BD, c’est avec délice que le lecteur se laisse entraîner dans le « merveilleux » (dixit Haddock), moins tributaire des contraintes du réel que des codes des récits d’aventure. Chez Spielberg, réflexivité rime avec dérision, chez Hergé, avec évasion.

La dérision n’est pourtant pas absente dans l’univers d’Hergé, mais ne concerne presque jamais son héros (des exceptions notables sont à prendre en compte et à interpréter, quand cela arrive).

Les compagnons de Tintin, contrairement à lui, restent englués dans la réalité et ne peuvent le suivre. De là le motif, très présent dans Le Crabe aux pinces d’or mais aussi dans d’autres albums, du « compagnon laissé sur place ».

On l’a vu, par deux fois, Tintin sème ses compagnons, les laissant pleins d’interrogations quant aux motifs de sa disparition. Ce qu’il faut noter, c’est qu’ils n’arrivent pas à suivre sa trajectoire. Les Dupondt s’empêtrent dans leur gémellité et se percutent l’un l’autre immédiatement après s’être séparés (comme lorsqu’on tire un portefeuille attaché à un élastique).

Haddock est englué dans la rue de Bagghar, heurtant un marchand fruits, se faisant reprendre par un passant, puis quasiment lynché par la foule.

En creux, on est obligé de noter la capacité miraculeuse qu’a Tintin à se frayer un chemin parmi les passants. Seulement, cette faculté ne donne pas ici l’occasion d’un spectacle de la vitesse en acte. On voit seulement Tintin, au loin, déjà parti. En cela, Tintin se différencie des comics strip d’aventure réaliste des années 30 et 40 (Flash Gordon, Terry and the pirates) ainsi que des comic books de super-héros de l’âge d’or (Flash, Superman). L’héroïsme de Tintin est discret.

3| Le roi de l’évasion

Le spectacle de la performance en acte n’est pas la seule modalité de l’héroïsme de Tintin, dans Le Crabe aux pinces d’or. Plus subtile, plus secrète est son incroyable faculté à pénétrer et quitter les endroits apparemment les mieux protégés. S’il joue parfois les Johnny Weismuller, les Jesse Owen ou les Fangio, son meilleur rôle, ou plutôt son rôle le plus efficace, reste celui de « roi de l’évasion ».

C'est en pénétrant dans la cave de Ben Salaad que notre Houdini le démasque et met un terme à son activité de contrebande. Précédemment, il a fait la preuve de son habileté en réussissant à se mouvoir au sein du Karaboudjan sans se faire prendre, et à s’en échapper. Il suffit de penser à la manière dont il passe d’un pont à l’autre, par les hublots, grâce à une corde lestée d’un croisillon formé de deux planches ! Les trajets habituels, escaliers, ponts, portes, sont court-circuités. La fameuse case de son entrée dans la cabine du capitaine Haddock, si commentée, fonctionne comme un emblème de pénétration. De même, la fin de la séquence du Karaboudjan, que nous commentons plus précisément ailleurs, se clôt par une formidable évasion, relatée par les acolytes du lieutenant Allan. Tintin, contrairement à Jonas, mais tel un nouveau Pinocchio (avec Haddock dans le rôle de Gepetto, à moins que ce ne soit l’inverse) parvient à s’enfuir du ventre du Léviathan.

Mais c’est surtout la séquence de la cave, qui clôt l’intrigue policière de l’album, qui met en scène de manière frappante cette tendance à se faufiler partout. Hergé y développe une esthétique cohérente qui met en valeur les multiples franchissements faits par Tintin. Cela commence avec une case où Tintin, vu de l’extérieur de la maison où il pénètre, entrouvre de la main droite une porte dont le battant est à sa gauche, ce qui justifie physiquement qu’elle ne soit que partiellement ouverte. Le montant supérieur est oblique, ce qui situe le spectateur légèrement à gauche et donne à cette image une atmosphère de furtivité, un statut d’image « volée », que n’aurait pas eu la même image vue frontalement.

La case, étroite, semble calquer sa forme sur celle de la porte, devenant elle-même le seuil qui mène à la suite de l’histoire (Le fait qu’elle se situe en bas de la page de la version en couleur et soit interrompue par un épisode consacré aux Dupondt confirme l’importance stratégique de cette case-seuil).

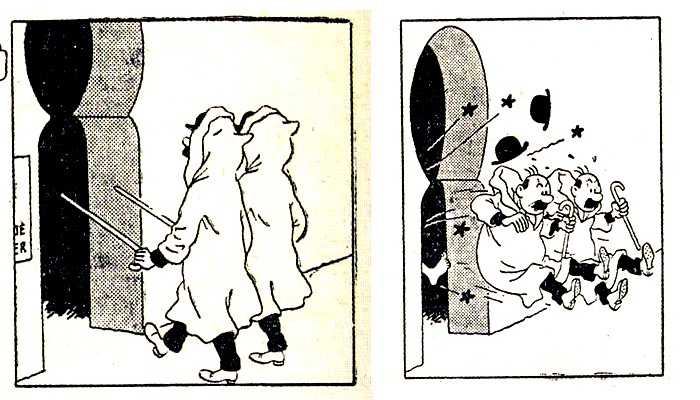

Plus important encore est le jeu du noir et du blanc, qui, par leur contraste, augmente le caractère énigmatique de ce qui se trouve à l’intérieur. Contrairement aux Dupondt, qui à la case suivante (dans l’album en NB) frappent de manière conventionnelle à la porte fermée de la maison de Ben Salaad, entrent fièrement dans puis se font jeter hors de la mosquée par une porte noire, elle-aussi, Tintin sait se faire discret, adopter les coutumes locales (son déguisement), et parvient à pénétrer là où il veut.

Rien de plus opposé à son attitude que le dialogue des Dupondt devant la mosquée.

Grâce à l’opportune intervention de Milou, Tintin pénètre dans la cave des contrebandiers. Et l’on retrouve une succession de seuils à franchir, orchestrés encore une fois par l’usage du noir : portes d’entrée et de sortie du tonneau factice, arches soutenant les plafonds de la cave, tous ces seuils sont noirs. Tout dans l’image insiste sur cette idée de passage, ce moment d’entre-deux où l’on va d’un espace à un autre, créant ainsi une atmosphère intrigante et mystérieuse. Dans deux images magnifiques, Tintin est encadré par une arche de ténèbres, en amorce de la case.

Celui-ci, dans la première, a une position transitoire, main sur le montant de la porte franchie, pied droit encore sur la marche du perron, jambe fléchie, mais l’autre pied est pointé vers l’arche, la jambe est droite, et la tête observe le but du déplacement, en direction de l’arche sous laquelle continue le chemin. Au noir de l’arche répond en contrepoint le noir de l’intérieur du tonneau. Dans la case suivante, plus épurée, l’obscurité prend plus de place, et l’arche, plus étroite, se prolonge d’un escalier (et la pénétration se double d’un enfoncement). Le cadrage asymétrique de la version NB contrebalance la posture penchée de Tintin, qui observe l’obscurité derrière ses lunettes noires (La version en couleur gagne en surface noire mais perd cet effet par un recadrage symétrique).

C’est après ces cases que Tintin découvre l’opium caché dans les boîtes de crabe, puis retrouve Haddock. Sans cette furtive intrusion, il aurait été impossible de démasquer le chef des contrebandiers. C’est en effet un autre passage secret qui l’accuse aux yeux des Dupondt, leurrés par les artifices du magnat de Bagghar. La défaite de cet homme, qui a pignon sur rue, à la respectabilité de façade, vient de son arrière-boutique ! Pierre Masson le notait, dans son On a marché sur la Terre : c’est en passant par derrière, et non en s’opposant frontalement aux obstacles, que Tintin mène à bien ses missions.

1 commentaire

1 commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires